Ein Schalter gegen Alzheimer?

Sind zwei Mutationen besser als eine? Biochemiker:innen vom UKE haben im Kampf gegen Alzheimer erste Erfolge verbucht und kranke Nervenzellen unterm Mikroskop fast gesund aussehen lassen.

Von Sandra Wilsdorf

Bislang drehte sich in der Alzheimer-Forschung und auch in der Suche nach einem Medikament gegen die Erkrankung vieles um die Eiweißablagerungen, die sich im Gehirn von Alzheimer-Patient:innen typischerweise außerhalb von Nervenzellen nachweisen lassen: die sogenannten APP-Plaques, wobei APP für Amyloid-Precursor-Protein steht. Eine Gruppe von UKE-Wissenschaftler:innen um Prof. Dr. Matthias Kneussel, Direktor des Zentrums für Molekulare Neurobiologie (ZMNH), hat nun einen anderen Ansatz verfolgt und dabei versucht zu verstehen, was genau in den Nervenzellen von Erkrankten passiert.

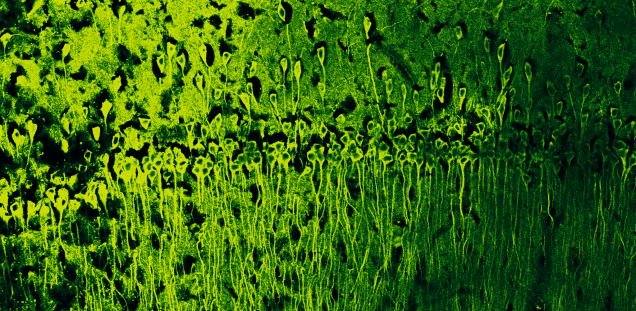

Eine wichtige Rolle spielt dabei das Tau-Protein. Dieses reguliert die Nervenzellenim Gehirn, indem es an das Gerüst der Zelle, das Mikrotubuli-Zytoskelett, bindet. Das funktioniert über gegenseitige Anziehung von negativen und positiven Ladungen beider. Viele Alzheimer-Patient:innen tragen jedoch Genmutationen in sich, die dazu führen, dass sich an die Tau-Proteine übermäßig viele Phosphatgruppen anhängen – das nennt man hyperphosphorylieren. Diese Tau-Proteine können dann nicht mehr am Skelett der Zelle andocken und bilden Verklumpungen. Diese sogenannten intrazellulären Tau-Aggregate führen zum Tod der Nervenzelle. Ob sie oder die APP-Plaques außerhalb der Nervenzellen die wichtigere Rolle spielen, ist bisher noch nicht eindeutig geklärt.

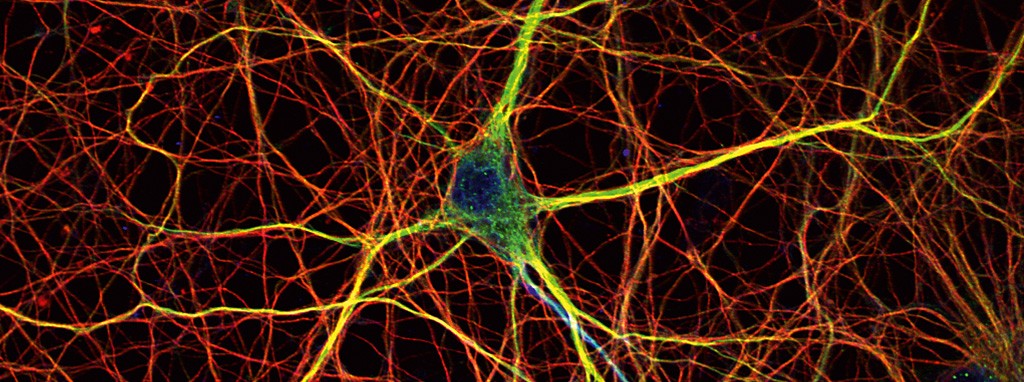

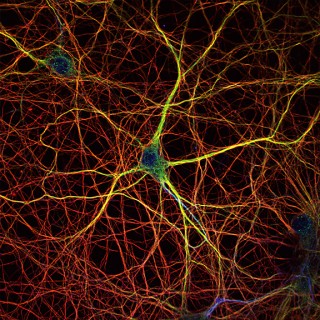

Kneussel und Kolleg:innen ist es nun gelungen, eine genetisch veränderteMaus zu züchten, deren Mikrotubuli-Zytoskelette weniger negative Ladungen tragen, als es normal ist. Tau-Proteine können deshalb nicht mehr an das Skelett der Nervenzelle binden – aber sie werden eben auch nicht hyperphosphoryliert, bilden also keine gefährlichen Verklumpungen. Und die Wissenschaftler:innen sind noch einen Schritt weiter gegangen: Sie haben diese Mäuse mit Mäusen gekreuzt, die Mutationen in Alzheimer-Genen tragen. Dabei haben sie Erstaunliches festgestellt: Betrachtet man Nervenzellen der neuen Kreuzung im Mikroskop, so sieht man wesentlich weniger der krankmachenden Tau-Aggregate als bei der „Alzheimer-Maus“ – es sind kaum mehr als bei gesunden Tieren. „Damit haben wir eine auch für uns selbst überraschende Situation erzeugt, die die Alzheimersche Erkrankung abzumildern scheint“, erklärt Kneussel.

Bild nachfolgend:

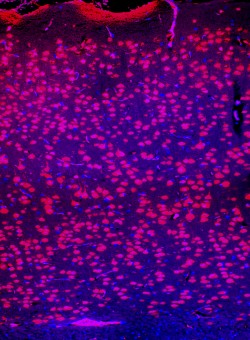

Die immunhistochemische Färbung von Nervenzellen in kortikalen Bereichen zeigt die Verteilung des Proteins Tubulinalpha4a in einem Hirnbereich, der bei der Alzheimerschen Krankheit stark betroffen ist.

Die Biochemiker:innen haben damit einen neuen Ansatz gefunden: Denn es haben sich zwar schon viele Forscher:innen mit der Phosphorylierung der Tau-Proteine beschäftigt, dabei aber vor allem nach Mechanismen gesucht, diese rückgängig zu machen. „Wir haben uns jetz tauf das Mikrotubuli-Zytoskelett fokussiert und dort einen neuen Schalter gefunden“, sagt Dr. Torben Hausrat, wissenschaftlicher Mitarbeiter im ZMNH. Dabei geht es darum, zu verhindern, dass Tau-Proteine überhaupt an bestimmte Bereiche von Mikrotubuli binden und in der Folge Verklumpungen bilden können.

Um herauszufinden, ob diese Erkenntnis ein Ansatz für Therapie oder Prophylaxes ein könnte, werden die Mäuse nun bis zum Ende ihres üblicherweise zwei Jahre dauernden Lebens beobachtet – Alzheimer offenbart sich ja erst im höheren Alter. Kann sich die Neuzüchtung dann beispielsweise noch genauso schnell wie eine gesunde Maus den Weg durch ein Labyrinth zu einem Leckerbissen merken? Oder ist sie doch eher so orientierungslos wie eine demente „Alzheimer-Maus“? Die Antworten hierzu stehen noch aus. Sollte sich Ersteres herausstellen, ließe sich möglicherweise ein Alzheimer-Medikament entwickeln, das im Bereich der negativen Ladung der Mikrotubuli andockt, diesen ihre Bindungsfähigkeit für das Tau-Protein nimmt und so verhindert, dass sich die schädlichen Tau-Aggregate bilden – eine Wunschlösung! Drei Medikamente, die den Krankheitsverlauf bremsen sollen, sind in Deutschland bereits zugelassen. Heilung ist jedoch nicht in Sicht.

Genmutation scheint vor Alzheimer zu schützen

Dass genetische Dispositionen nicht immer zwangsläufig zum Ausbruch der Krankheit führen, haben erst kürzlich Wissenschaftler:innen um Dr. Diego Sepulveda-Falla, Forschungsleiter am Institut für Neuropathologie des UKE, nachgewiesen: Sie haben das Gehirn einer verstorbenen Frau aus Kolumbien untersucht. Sie gehörte zu einer Großfamilie, deren Mitglieder eine Genmutation tragen, die üblicherweise dazu führt, dass im Alter zwischen 40 und 50 Jahren erste Symptome der Alzheimer-Krankheit auftreten und die Menschen früh daran sterben. Bei dieser Frau traten die ersten Anzeichen jedoch erst mit Anfang 70 auf. Sepulveda-Falla und Kolleg:innen fanden heraus: Sie trug neben der Alzheimer auslösenden Mutation eine weitere Genmutation, die vor Alzheimer zu schützen scheint. Im Gehirn der Frau fanden sich tatsächlich pathologische Merkmale der Alzheimer-Krankheit, aber es gab Hirnregionen, die verschont geblieben sind, darunter der für Gedächtnis und Lernen maßgebliche Hippocampus.

MEHR INFORMATIONEN?

Auf den Forschungsseiten des Instituts gibt's mehr Details: www.uke.de/neurogenetik

Vorheriger Beitrag:

Die schleichende Pandemie stoppen

Nächster Beitrag:

Strahlen auf der Haut

Übersichtseite

Zurück zur Übersicht