Freund und Helfer

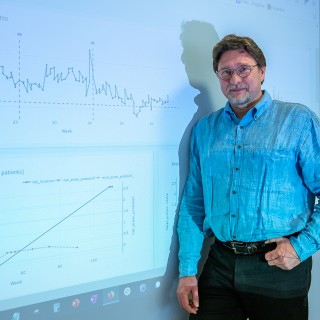

Computer sind zu lernenden Geräten geworden. Für die Medizin haben sie immer größere Bedeutung und erkennen anhand gespeicherter Daten frühzeitig schwere Erkrankungen. Institutsdirektor Prof. Dr. Frank Ückert erklärt, was es mit Begriffen wie Semantik, Data Warehousing und Deep Learning auf sich hat.

Text: Berit Waschatz, Fotos: Axel Kirchhof

DIE VISION: KRANKHEITEN FRÜHER ALS BISHER ERKENNEN

Wissen: Eine frühzeitige Behandlung erhöht die Heilungschancen

Forschen: Computer so programmieren, dass sie die richtigen Schlüsse ziehen

Heilen: Künstliche Intelligenz (KI) in Diagnose und Behandlung integrieren

Was sind die Tätigkeitsfelder des neu gegründeten Instituts für Angewandte Medizininformatik?

Prof. Ückert: Wir befassen uns mit dem kompletten Prozess der Digitalisierung. Das beginnt mit der Organisation der Datenerhebung; also wer erfasst Daten wie, auf welcher Rechtsgrundlage erfolgt dies und mit welcher ehtischen Motivation. Dann beschäftigen wir uns aber auch mit dem Verständnis der Daten, also der Semantik.

Was bedeutet Semantik bei der Datenverarbeitung?

Mediziner:innen wissen, was ein Blutdruck ist, wie hoch er in der Regel sein sollte und können ihn mit dem Puls in Verbindung bringen: Sie wissen, wenn der systolische Wert steigt, wird der diastolische in der Regel auch steigen. Der Computer sieht lediglich mehrere unabhängige Zahlenwerte. Damit er die Zusammenhänge verstehen und die Daten interpretieren kann, muss er entsprechend programmiert werden. Erst dann kann er Schlussfolgerungen ziehen und intelligent waren. Das ist Semantik.

Worum geht es bei der Datenerfassung noch?

Neben der Semantik geht es auch um die Qualitätskontrolle. Wir müssen dem Computer nicht nur die Zusammenhänge erklären, sondern auch sagen, wann der Wert nicht stimmen kann. Bevor der Computer zum Beispiel bei niedrigem Blutdruck warnen kann, muss er wissen, dass die Werte zwischen 100 und 180 liegen sollten, eine Zahl unter 50 oder über 280 aber so gut wie nie in Normalsituationen vorkommt. Der Computer muss sich oder die Nutzer:innen fragen, ob hier eventuell ein Eingabefehler vorliegt. Dazu bezieht er andere Messwerte in die Analyse ein.

Was passiert am Ende mit den Daten?

Da kommen wir zum sogenannten Datawarehousing. Wir bauen Systeme, im Grunde Software, in denen die Daten nicht nur gespeichert, sondern auch miteinander verknüpft werden. Es geht für die Anwender:innen um Analysen, beispielsweise durch sogenannte Dashboards. Ein Beispiel aus der bereits bestehenden Praxis: Ich melde mich als Ärztin oder Arzt an einem System an und sehe auf möglichst nur einem einzigen Blick den Zustand der 20 Patient:innen, für die ich gerade zuständig bin.

Was macht Ihre Tätigkeit so wichtig?

Im UKE wird großer Wert auf die Verbundforschung gelegt; heute forscht niemand mehr für sich allein. Wissenschaftler:innen arbeiten gemeinsam an einem Projekt, auch virtuell, verteilt über verschiedene Institutionen und Länder. Aber alle Forschenden arbeiten mit unterschiedlichen Systemen und verschiedenen Geräten, die verschiedene Sprachen sprechen – und damit meine ich nicht die Landessprachen. Wir arbeiten daran, die Daten zusammenzubringen und zu integrieren, damit man sie übehaupt miteinander in Beziehung setzen und damit verwerten kann. Im UKE wird die lokale Vernetzung durch das Center for Biomedical Artifical Intelligence (bAIome) vorangetrieben. bAIome bringt auf einzigartige Weise Forschungsgruppen, Kliniken und IT-Ressourcen zusammen, um direkt einsetzbare KI-Methoden zu entwickeln.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Im Deutschen Zentrum für Kinder- und Jugendgesundheit, einem neu gegründeten nationalen Netzwerk an Kliniken und Forschungseinrichtungen, koordiniert das UKE die Arbeiten am Standort Hamburg. Die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin untersucht in diesem Rahmen unter anderem die Übergewichtigkeit von Kindern und Jugendlichen. Um verlässlich herausfinden zu können, was Übergewichtigkeit zum Beispiel mit dem Stoffwechsel zu tun hat und was auf molekularer Ebene passiert, kooperiert das UKE mit anderen Institutionen aus dem Netzwerk, auch um notwendige zusätzliche Daten zu generieren. Doch jede dieser Einrichtungen verfügt über unterschiedliche Systeme und Semantiken, also „Datensprachen“, die zunächst verknüpft werden müssen, um sie überhaupt gemeinsam analysieren zu können. Erst am Ende des Prozesses kommen die gewonnenen Daten und mit ihnen die Erkenntnisse, die Ärzt:innen und Wissenschaftler:innen daraus ziehen, den Patient:innen zu Gute.

Was sind weitere Tätigkeitsfelder Ihres Instituts?

Wir arbeiten auch mit sogenannter Künstlicher Intelligenz, hier ganz speziell mit den Methoden Machine Learning oder Deep Learning. Ein Beispiel: Gemeinsam mit dem Institut für Computational Neuroscience leiten wir Features aus Bildern ab. Zunächst wandeln wir das Bild sozusagen in Zahlen um. Zum Beispiel wird jeder Graustufe eine andere Zahl zugeordnet. Diese Zahlen kombinieren wir dann mit klinischen Parametern wie Vordiagnosen oder Vortherapien und molekularen Parametern, zum Beispiel genetischen Befunden.

Was bringt das den Patient:innen?

Mithilfe von maschinellem Lernen wollen wir Vorhersagen treffen können. Aus alten Fällen wollen wir ableiten können, was das für den Fall einer neuen Patientin oder eines neuen Patienten bedeuten könnte. Noch haben die Patient:innen davon nichts. Aber in ein paar Jahren werden uns vielfältige Datensätze zur Verfügung stehen und Mediziner:innen werden entscheidende Hinweise von Computern erhalten, welche – mitunter seltene – Therapie sie in bestimmten Fällen anwenden könnten. Das gehört mit zur Medizin der Zukunft, die deutlich personalisierter ist als heute.

Haben Sie ein konkretes Beispiel?

Wir arbeiten gerade eng mit der Augenklinik zusammen. Dort existieren bereits interessante Augenhintergrundbilder und zahlreiche Informationen über die Patient:innen – natürlich alles mit deren Einverständnis. Wir gehen nun der Frage nach, was alles aus dem Augenhintergrund ablesbar ist. Schon jetzt können anhand des Augenhintergrundes Durchblutungsstörungen und Diabetes erkannt werden. Das ist ein großer Vorteil, denn gerade Durchblutungsstörungen sehen Ärzt:innen bisher oft erst, wenn sie schon fortgeschritten sind. Computer erkennen diese viel früher.

Krankheits- und Behandlungsverläufe werden seit langem in der Martini-Klinik, dem Behandlungszentrum für Prostatatkrebspatienten, gesammelt. Das kommt Ihnen entgegen, oder?

Die Martini-Klinik hat eine der umfassendsten Datensätze im UKE. Die Mitarbeiter:innen erheben nicht nur Vortherapien, sondern befragen alle Patienten sogar nach der Behandlung regelmäßig nach. Diese sogenannten Follow-ups sind für die Künstliche Intelligenz unglaublich wertvoll. Wenn wir Modelle entwickeln wollen, benötigen wir zahlreiche Vergleichsfälle und müssen wissen, wie diese ausgegangen sind oder sich entwickelt haben. Hier leistet die Martini-Klinik ganz wichtige Dokumentationsarbeit. Für uns eine ungleich größere Herausforderung ist die Analyse und Bewertung molekularer Daten. Auch diese erhebt die Martini-Klinik, gemeinsam mit dem Institut für Pathologie. Hier müssen wir noch weitere Schnittstellen entwickeln, um bessere KI-basierte Vorhersagen für Krankheitsverläufe treffen zu können.

An welchem Projekt arbeiten Sie noch?

Wir starten gemeinsam mit der Kardiologie ein Projekt zum Thema Vorhofflimmern. Denn auch hier kann man anhand bestimmter Parameter vorhersagen, wann Vorhofflimmern auftritt, in welcher Ausprägung und wie Ärzt:innen hier bestenfalls reagieren sollten. Auch hier müssen wir aber zunächst die Datensätze miteinander kompatibel machen.

Ihr Schwerpunkt lag zunächst im Bereich der Onkologie. Wie kann das UKE, wie können die Patient:innen hiervon pofitieren?

Am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg habe ich mit meinen Kolleg:innen Ärzt:innen dabei unterstützt, molekulare Tumorboards vorzubereiten. Wir haben ein System entwickelt, das sich aus den zehn wichtigsten Datenbanken, die es weltweit gibt, bedient und danach Literatur vorauswählt. Das Computersystem kennt die Genveränderung und kann den Ärzt:innen besonders relevante Studien, Therapien und Publikationen vorschlagen. Das möchte ich auch hier im UKE gern einführen, denn eine einzelne Person kann die geradezu unzähligen Veröffentlichungen kaum noch lesen und auf Relevanz prüfen.

Zusätzlich ist Ihr Institut in die Bevölkerungsstudie Hamburg City Health Study (HCHS) eingebunden. Was machen Sie dort?

Ehemalige Krebspatient:innen, die eine Chemotherapie erhalten haben, können eine Kardiomyopathie, eine schwerwiegende Herzerkrankung, entwickeln. Noch ist der Grund dafür unbekannt. Klar ist nur, wenn sie zu spät erkannt wird, kann dies tödlich sein. Bei bestimmten Chemotherapeutika tritt häufiger eine Kardiomyopathie auf, meist etwa zehn Jahre nach der Behandlung. Um eine bessere Früherkennung betreiben zu können, suchen wir nach Zusammenhängen und werten Ultraschallbilder zum Beispiel von Proband:innen der HCHS, die natürlich nur in den seltensten Fällen ehemalige Krebspatient:innen sind, aus. Gleichwohl erhoffen wir uns auch hier, mit Hilfe Künstlicher Intelligenz wesentliche Fortschriftte für die Behandlung von morgen zu gewinnen.

Mehr Informationen?

Besuchen Sie die Seite des Institutes www.uke.de/iam

Das UKE-Forschungsnetz bAIome

Magnetresonanz- oder Computertomographien sowie Gesundheitsdaten von lernenden Maschinen auswerten lassen: Damit Künstliche Intelligenz (KI) in naher Zukunft Diagnosen und Behandlungen erkrankter Patient:innen optimieren kann, hat das UKE 2019 das Center for Biomedical Artificial Intelligence (bAIome) gegründet. Die Webseite www.baiome.org vernetzt Wissenschaftler:innen in verschiedenen Anwendungsbereichen.

Vorheriger Beitrag:

Science-Fiction im OP

Nächster Beitrag:

HANNES lässt tief blicken

Übersichtseite

Zurück zur Übersicht